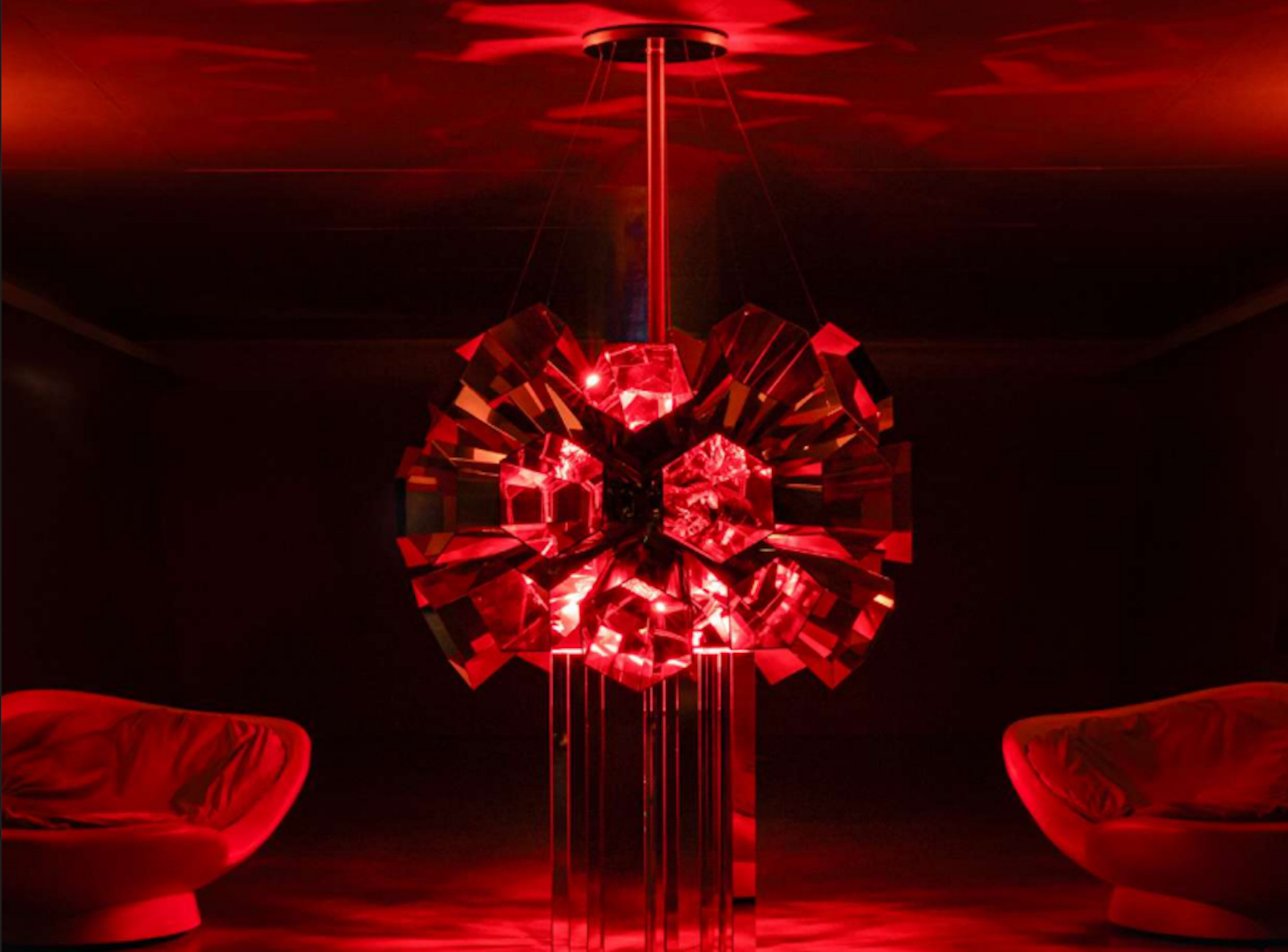

La dolce attesa (pad. 22-24), il progetto-installazione del regista Paolo Sorrentino per il Salone 2025

è un’esperienza che trasforma lo spazio in un controcampo di emozioni sospese, in un limbo di

suggestioni visive e sonore, giocando sul confine tra due verbi. Ce n’è uno, attendere, che non

significa stare fermo. Attendere è volgere lo sguardo, tendere verso. Inseguire, senza correre. E c’è

l’altro, quello sbrigativo, perentorio: aspettare. Che mette ansia. Il piede che batte nervoso, l’occhio

sull’orologio, il tempo che non passa. Aspettare è lo stato d’animo dell’insofferenza. L’attesa, invece,

è una dimensione. Un luogo in cui qualcosa può accadere. Un tempo di transizione. Per questo (forse) il

regista la chiama “dolce”. Perché l’attesa non è passiva. È sì lenta, ma fertile. Incubatrice. Le serve tempo.

Il tempo di trasformare il caos – quello fuori e dentro di noi quando aspettiamo in una clinica – in qualcosa

di riconoscibile. Non subito. Al momento giusto. Bisogna saperci stare, nel vuoto di quella sala. E allora

come quello spazio viene progettato e realizzato può fare la differenza.

Spiega Paolo Sorrentino: “Con “La dolce attesa” parliamo dell’attesa di un responso medico. Quel tipo

di attesa diventa una sospensione. Rimaniamo appesi. Fermi, tesi, nervosi. E angosciati. E la sala d’attesa,

così come è stata concepita fino a oggi, è solo un’amplificazione dell’angoscia. Tra pareti bianche, sedie

scomode, monitor che proiettano numeri, impiegati scontrosi, si finisce per accanirsi ossessivamente

sullo smartphone. Forse, allora, dovremmo ripensare l’attesa. Ingannarla. Viaggiare e perdersi nel viaggio

come in un vago senso di ipnosi. Così, forse, aspettare può diventare meno penoso. Perché diventa altro.

La nostra sala d’attesa vuole essere un’altra cosa. Non ti costringe a star fermo, ma ti lascia andare. Un

piccolo viaggio, come da bambini, su giostre rassicuranti. Da adulti, i cavallucci sono diventati poltrone

come gusci, come ventri materni. Gli impiegati riluttanti sono sostituiti da uomini e donne che ti riconciliano

con un’idea di tranquillità. Ti sorridono e sanno regalare una carezza paterna. La vista si concentra su un

coacervo di vetri smerigliati che occultano, deformano, l’unico elemento che, se continua a battere, ci

allunga la vita. È il cuore. Nascosto, misterioso, eppure lui è lì, a ricordarci che non è ancora finita”.

Nell’epoca della velocità e del “tutto subito”, riscoprire il senso dell’attesa significa approcciarsi ad essa

cogliendo l’opportunità di osservarsi e ascoltarsi. L’attesa come il momento prima dell’alba. Per riempire

questo buio, Paolo Sorrentino ha scelto Margherita Palli – scenografa con quarant’anni di carriera,

costellati dalle collaborazioni con registi come Luca Ronconi, Liliana Cavani, Mario Martone, Alexander

Sokurov e coreografi come Yang Jiang, Daniel Ezralow, e da moltissimi premi, tra cui sei Premi UBU.

Lei, che al primo appuntamento con il regista non sapeva cosa aspettarsi, racconta: “Faccio il set

designer, mi occupo di opera lirica, di prosa, mostre ed eventi; con il mio collaboratore Marco Cristini ho

l’arrivo di Sorrentino; cosa voleva da me, cosa dovevo fare, un’attesa ansiosa del tema da svolgere. Con

poche parole ma con un’idea precisa ci ha raccontato la “sua” attesa e ci ha chiesto di pensare a un luogo

che la renda più dolce e a un caleidoscopio che nasconde un cuore. Quando è andato via, ho pensato che

dovessi procedere come faccio di solito, creare la scenografia di uno testo di un’opera lirica; muovermi

dentro un edificio effimero con un senso dell’orientamento e attenzione a segni, simboli e significati,

rispettando le richieste. Un Teatro è un grande spazio per lo più situato al centro delle città. I grandi Teatri

sono chiamati Opera, mentre i piccoli Teatri possono essere chiamati “La dolce attesa” ed essere dentro

un padiglione della fiera a Rho”. Di Margherita Palli sono anche i costumi, realizzati dalla sartoria del

Piccolo Teatro di Milano. Prendono parte all’installazione anche le allieve e gli allievi del corso “Luca

Ronconi” della Scuola del Piccolo Teatro di Milano.

Se l’attesa è uno spazio sospeso, il suono deve saperla colmare mentre ne racconta il ritmo. Per questo,

Paolo Sorrentino ha affidato a Max Casacci la creazione di un tessuto sonoro che ne scandisce lo

scorrere. Un battito sommerso, pulsante, che accompagna l’esperienza immersiva dell’installazione

senza imporsi, ma penetrando nel respiro di chi la vive. Musicista, produttore e ingegnere del suono,

Casacci è noto per essere il fondatore e chitarrista dei Subsonica, una delle band più influenti della scena

musicale italiana. La sua ricerca sonora lo ha portato oltre i confini della musica tradizionale,

sperimentando con i suoni dell’ambiente e trasformando il quotidiano in composizione. Recente la sua

collaborazione con Michelangelo Pistoletto, con cui ha realizzato Watermemories, un’opera sonora nata

dai suoni dell’acqua di Biella. È stato direttore del Traffic Torino Free Festival, uno dei principali festival

rock italiani e nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Italiano

della Musica e l’MTV Europe Music Award come miglior artista italiano. Il suono che ha creato per La

dolce attesa è una presenza che vibra, si dilata e si contrae, proprio come il tempo dell’attendere.

Casacci costruisce un paesaggio acustico che avvolge il visitatore, evocando la tensione e la magia

dell’attesa: “Una musica senza strumenti musicali che, intonando esclusivamente rumori e canti del mare,

suoni delle foreste, respiri del vento e trasparenze di cristallo, si immerge nel battito di un’attesa” racconta

il musicista.

L’attesa non è silenziosa, è un ritmo interiore che pulsa sotto la superficie. E in questo viaggio ipnotico e

stordente, il suono di Casacci diventa il battito nascosto di quel tempo che scorre, insegnandoci ad

ascoltare l’attesa con cuore e orecchie nuove.